खेड़ावाल उद्भव - एक महान यशोगाथा

मूल लेखन- स्व. श्री विश्वनाथ मेहता, दमोह

सर्वव्यापक आदिनारायण भगवान श्री हरि के नाभिकमल से सृष्टिकर्ता श्री ब्रम्हाजी की उत्पत्ति सभी पुराणों में वर्णित है। सिंधु घाटी के किनारे अनंत काल पूर्व जिसका कोई सन् या संवत् सिद्ध नहीं किया जा सकता । सृष्टि के साथ ही साथ वेद का ज्ञान प्रकट हुआ है। खेटक ब्राम्हणों (वर्तमान उच्चारण खेड़ावाल) की उत्पत्ति भगवान श्री ब्रम्हाजी से ही हुई है | अतः यह प्रासंगिक होगा कि हम कालगणना पर भी विचार कर लेंवे । इसका आधार हमारे उपनिषद् एवं पुराण ही हैं । पृथ्वीलोक में मनुष्यों के जब 4,3200 वर्ष पूरे होते हैं तब कलियुग पूरा होता है। जब 8,64000 वर्ष बीतते हैं तब एक चर्तुयुगी होती है। ऐसी इकहत्तर चतुर्युगी बीतती है तब एक मन्वन्तर होता है और ऐसे चौदह मन्वन्तर बीतते हैं तब ब्रम्हाजी का एक दिन होता है। इस समय ब्रह्मा जी की आयु 50 वर्ष है | 51 वर्ष का प्रथम दिन का भी आधा हिस्सा समाप्त हुआ है । अभी यह सातवां मन्वन्तर चल रहा है। आपने सुना होगा कि कर्मकांड और पूजा करवाते समय पंडित जी उच्चारण करते हैं-

'सप्तम मन्वन्तरे, जम्बू द्वीप, उत्तराखण्ड,

भारत देशे, कलियुगे प्रथम चरणे आदि "

पुराणों में सप्तर्षियों की उत्पत्ति की कथाऐं एवं भगवान श्री ब्रम्हाजी के अंग- उपांग का प्रतिनिधित्व वर्णित है, जो ब्रम्हाणों के मूल स्रोत हैं। इन्ही की शिष्य परम्परा गोत्रों एवं प्रवरों की प्रवर्तक हैं। सृष्टिकर्ता सृजन कार्य में संलग्न थे । देवासुर संग्राम, अमृत प्राप्ति, मोहिनी अवतार, सरस्वती अवतरण आदि दिव्य विवरण भी हैं।

ब्रम्हाजी ने पृथ्वी लोक में दिव्य यज्ञ आयोजित करने के लिये पहले कमल पुष्प गिराकर स्थल निर्दिष्ट किया जो "ब्रम्हक्षेत्र" पुष्कर था । इस यज्ञ को संपन्न करवाने के लिये हरिद्वार, बद्रिका आश्रम एवं उत्तर क्षेत्र से ऋषिवर्य पधारे ब्रम्हाजी ने यज्ञ कार्य हेतु गोपकन्या गायत्री का वरण कर लिया था, ताकि वे यज्ञ में उनके साथ बैठ सकें । यज्ञभूमि की शुद्धि आवश्यक थी । भगवान् शिव ने प्रकट होकर परामर्श दिया कि "शक्ति-साधक, द्वारा सरस्वती जी की आराधना हो । उनके प्रकट होने से ही यज्ञ भूमि धुलकर पवित्र होगी। सरस्वती जी के आवाहन के लिये शैव-शक्ति ऋत्वित ब्राम्हणों की आवश्यकता थी । ब्रम्हाजी ने मानसी सृष्टि द्वारा "क्षेत्रज्ञ ब्राम्हण" उत्पन्न किये, जो साधना से मंत्रित दृष्टि रखते थे । उन्होंने आकाशमार्गी होने के कारण सिद्धि के रूप में मां सरस्वती का आव्हान किया । पृथ्वी लोक धन्य हो गया । महामाया के तीन रूपों में से प्रथम मां अम्बाभवानी प्रकट हुईं, वे आरासुर पर्वत पर बिराजीं। फिर उसी के पास से मां सरस्वती की नयी धारा प्रकट हुई। मां सरस्वती ने पुष्कर के पास पर्वत पर निवास किया, जहाँ उनका मंदिर बना है। पवित्रधारा ने यज्ञभूमि को धोकर पवित्र कर दिया। यज्ञ की पूर्णाहुति के बाद भगवान ब्रम्हा, विष्णु, शिव, मां सरस्वती, लक्ष्मी, अम्बाभवानी ने प्रसन्न होकर उन 'खेटक मुनि' को वरदान दिये । उन्हें आवास हेतु "ब्रम्हखेट" स्थल (आबू पर्वत के दक्षिण में) प्रदान किया गया, जो बाद में "ब्रम्हखेड' से "खेडब्रम्ह'""' कहलाने लगा। यहां क्षीरआम्बा देवी का मंदिर बना, हिरण्य- गंगा प्रकट हुई एवं खेटक मुनि की सन्ततियाँ यहां फलने-फूलने लगीं । ये सभी ऋत्विज ब्राम्हण योगाभ्यासी थे । वे यज्ञ तथा पूजापाठ संलग्न रहते थे । भिक्षा या दान इनके लिये वर्जित था । संयम और नियम से रहते थे । निश्चय ही ये योगाम्यासी खेटक ब्राम्हण ब्रम्ह से प्रदीप्त मुखमंडल, विद्वान, वेदशास्त्रों के ज्ञाता एवं बलिष्ठकाया के स्वामी थे । उनका ओज तेज अपूर्व था । योगबल के कारण वे अनेक सिद्धियों के स्वामी थे।

समय का प्रवाह चलता रहा । पतझड़ और बसन्त के आगमन होते रहे । खेटक ब्राम्हणों की सन्ततियां खेड़ब्रम्ह से फैलते गुर्जर भू भाग में बसती रहीं । वृन्दावन बिहारी, यशोदानन्दन, नन्द के लला, गुर्जर देश की वैभवशाली नगरी द्वारिका के महाराजाधिराज भगवान श्रीकृष्ण, अपनी लीलाभूमि द्वारिका नगरी में अपनी लीलाएँ करने हेतु मथुरा से देशान्तर कर गुर्जर देश को अपनी चरणरज से पवित्र करने हेतु पधारे। भगवान श्रीकृष्ण के समय में गिरनार पर्वत तपोभूमि के दक्षिण में भगवान सोमनाथ के मंदिर के अस्तित्व का उल्लेख मिलता है। भगवान कृष्ण ने इस मंदिर को लकड़ी का बनवाया था । यह वसुन्धरा माता पृथ्वी देवी भगवान कृष्ण के चरण स्पर्श से धन्य-धन्य हो उठी। समस्त आर्यावर्त विशेष रूप से ब्रजमंडल एवं गुर्जर देश श्री कृष्ण की भक्ति से सराबोर हो गये। आज भी गुजरात: हिन्दुओं के प्रिय आराध्य देव हाथ में लड्डू लिये या माखन लिये हुए बालमुकुन्द कृष्ण कन्हैया ही सिंहासन में बिराजते हैं ।

सर्व मंगलमांगलयं आयुष्ं व्याधिनाशनम् ।

भक्ति मुक्ति प्रद दिव्यं वासुदेवस्य कीर्तनम् ।

अपना लीलाकार्य पूर्ण होने पर भगवान श्रीकृष्ण ने अपनी लीला पृथ्वी पर से समेट ली | यशस्वी पांडव भी धर्मराज्य करने के पश्चात स्वर्गारोहण कर गये | पांडवों के पश्चात् देश में जनपद राज्य बढ़ने लगे। गुर्जर देश की पश्चिमी सीमा विशाल समुद्र से आच्छादित थीं। जहां अनेक बंदरगाह थे । रोमन, ग्रीक, असीरिया, सुमेरियाई जलपोत व्यापार हेतु इन बन्दरगाहों पर जाते थे तथा भारतीय रत्न, माणिक्य, मसाले, कपास, हाथी दांत, रेशम आदि से विदेशी बाजार शोभित होते थे । भारत के अतिशय धनसंपन्न मंदिरों की कहानियाँ विदेशों में पहुंचती थीं । भारत " सोने की चिड़िया" के नाम से विदेशों में प्रख्यात था। अतः भारत की इस स्वर्णचमक रूपी मीठे सुगन्धित शहद से आकृष्ट होकर एक के बाद एक विदेशी शक्ति रुपी मधुमक्खियों ने भारत पर झपट्टे मारना शुरू किया। ये विदेशी हमलावर खैबर के दर्रे को पारकर पंजाब और सिंध के रास्ते उत्तरी भारत में और कभी-कभी सिंधु देश से गुर्जर देश में प्रवेश करते थे । मोटे तौर पर द्वितीय सदी ईस्वी पूर्व से चतुर्थ सदी ईस्वी तक असुर, यवन, शुंग, शक, पहलव, कुषाण, हूण आदि विदेशियों ने भारत में प्रवेश किया। शक समस्त सिन्धु देश में छा गये एवं उन्होंने उस प्रदेश का नाम "शकद्वीप" रख दिया। उन्होंने सौराष्ट्र और गुजरात पर भी विजय प्राप्त कर ली । शकों ने गुर्जर देश तथा उत्तरी भारत के जीवन को बहुत गहराई से प्रभावित किया। उज्जैन के शक क्षत्रप रुद्रदामन ने गुर्जर देश एवं गिरनार पर्व के अपने युद्ध अभियानों का विशुद्ध संस्कृत में इतना सुन्दर विवरण लिखा है कि उसको अतिश्रेष्ठ गद्य रचना माना जाता है। भारत सरकार ने अपने राष्ट्रीय कलेंडर में शकसंवत् को मान्यता दी । स्वाभाविक ही है कि इन विदेशी आक्रमणों एवं राजनैतिक घटनाक्रमों का प्रभाव गुर्जर देश की सामाजिक, आर्थिक एवं धार्मिक गतिविधियों पर भी पड़ा। आखिर सम्राट चन्द्रगुप्त द्वितीय ने शकों को गुजरात और मालवा से खदेड़ दिया एवं विदिशा के निकट उदयगिरि की एक गुफा में इस घटना को एक लेख में अंकित करा दिया। भारत में सुखशांति एवं स्वर्णयुग का सूत्रपात हुआ । व्यापार, कला, साहित्य संस्कृति में अभिवृद्धि हुई। खेटक ब्राम्हण भी विशाल समुदाय में परिवर्तित हो चुके थे। संपूर्ण खेटक मंडल में अंबाजी से सोमनाथ तक तथा आबू पर्वत से गिरनार तक (दत्तात्रय स्थल) दिव्य आध्यात्म चरोत्तर में बस गये, तो वह क्षेत्र खेड़ा कहलाने लगा । धार्मिक पूजापाठ के अतिरिक्त देश और काल की घटनाओं का प्रभाव उन पर पड़ रहा था। वे रत्नों और जवाहरातों के कला पारखी, कुशल जौहरी और व्यापारी भी बन चुके थे। संयम नियम के कारण उनके शरीर अत्यंत सुगठित थे।

आठवीं शताब्दी में गुर्जर देश, मालवा उत्तर भारत तथा दक्षिण भारत अनेक छोटे-बड़े राजाओं के आधीन विभाजित था । संपूर्ण भारत को एक राष्ट्र के रूप में देखने एवं मानने की राष्ट्रीयता नहीं थी। विदेशी आक्रमणकारियों के आक्रमणों से तत्कालीन शासकों सामंतों ने कोई शिक्षा ग्रहण नहीं की थी। राजा, महाराजा, सामंत, सरदार अति वैभवशाली जीवन व्यतीत करते थे। राजकोष का अधिकांश धन राजमहलों के ऐश्वर्य में ही लग जाता था। बहुत सारा धन मंदिरों के बनाने में व्यय होता था। भारत की चारों दिशाओं में एवं लगभग सभी राज्यों में अतुल सौन्दर्य एवं शिल्प से अलंकृत नयनाभिराम मंदिरों का निर्माण किया गया। सामान्य जनता, शासक तथा सरदार सामंत इन मंदिरों की सौंदर्यमयी शिल्पकला से मुग्ध हो गये। दक्षिण भारत में भी यही स्थिति थी । दक्षिण भारत छोटे-छोटे राज्यों में बंटा हुआ था, जिनमें प्रमुख राज्य थे पल्लव, चालुक्य, पांड्य, चेर एवं राष्ट्रकूट। इन राजाओं को आपसी युद्धों से विश्राम ही नहीं मिलता था कि वे अपनी गुप्तचर व्यवस्था, अस्त्र-शस्त्र एवं सैनिक व्यवस्था को संगठित एवं शक्तिशाली बना सके । अन्ततः समय के प्रवाह ने विशाल ब्राह्मण समुदाय को यह बोध करवाया कि अपनी परम पवित्र, परमप्रिय गुर्जर देश मातृभूमि से देशान्तर करने का समय निकट आ रहा है।

गुजरात के सोलंकी राजवंश का संस्थापक मूलराज था। बल्लभीपुर के चावड़ों की राजकन्या लीलावती से विवाह के पश्चात् सोलंकी 'राजा' ने प्रतिष्ठा बढ़ाई। उसके पुत्र मूलराज ने अनहिल वाड़ा पाटन में अपने साम्राज्य की स्थापना की। फिर इस वंश का राजा भीमदेव प्रथम गद्दी पर बैठा ।

मध्य एशिया की एक छोटी सी रियासत 'गजनी' के शासक सुबुक्तगीन की मृत्यु के पश्चात् उसका पुत्र महमूद सन् 998 ईस्वी (आज से लगभग एक हजार वर्ष पूर्व) में गद्दी पर बैठा । वह अति धनलोलुप था । धन लूटना एवं तलवार के बल पर लोगों को मुसलमान बनाना उसके जीवन का लक्ष्य था । उसने सन् 1000 से 1026 ईस्वी तक सिन्धु एवं गंगा नदियों के मैदानों में सत्रह बार आक्रमण किया तथा नगरों और महलों को लूटकर आकूत धनसंपत्ति लेकर चला गया। मुलतान के राजा जयपाल के पुत्र आनन्दपाल ने ग्वालियर कालिंजर, कन्नौज, अजमेर तथा उज्जैन के राजाओं को युद्ध के लिये संगठित कर महमूद से लोहा लिया, परन्तु अकुशल सैन्य संचालन एवं युद्ध कौशल में कमी होने के कारण महमूद की विजय हुई। सोमनाथ का मंदिर मध्यकालीन भारत के मंदिरों में सबसे अधिक धनसंपन्न एवं वैभवशाली था। मंदिर में अपार धन संपत्ति थी । सिन्धु देश से चलकर भूमि के रास्ते से सोमनाथ के मंदिर तक पहुंचने के रास्ते में खेटक मंडल का भौगोलिक क्षेत्र आता है। सन् 1025 ईसवीं में महमूद गजनी आबू से पालनपुर होते हुए बे रोकटोक पाटन पहुँचा ।

मालवा के परमार भोज युद्ध में नहीं आये। इतिहास कहता है कि सोलंकी राजा भीमदेव प्रथम, महमूद की शक्ति को देखकर बिना युद्ध किये ही अपनी राजधानी छोड़कर भाग गया। धर्मप्रेमी हिन्दू अत्यंत वीरता से लड़े एवं पचास हजार वीरों ने स्वर्गारोहण किया। महमूद सोमनाथ मंदिर की अपार धनराशि तथा अतुलनीय सौन्दर्य से आवेष्ठित मंदिर के चंदन के दरवाजे लेकर कच्छ का रण लांघकर, सिंधु तथा मुलतान होकर वापिस भाग गया । सोमनाथ पर हुये आक्रमण से गुजरातियों एवं अन्य भारतीयों में मलिच्छों के प्रति घृणा घर कर गई। ब्राम्हण समुदाय सिंधुदेश, गुजरात, मालवा, राजस्थान में नित नये होते युद्धों और विनाश से ऊब चुके थे। उनके योगाभ्यास, यज्ञ और धर्म- कर्म में बाधायें आने लगी थीं। धर्म परिवर्तन भी कराये जा रहे थे। उधर चोल और पांड्य राजाओं के राज्य में शांति थी तथा जनता संपन्न थी । विदेशी आक्रमणकारी दक्षिण की ओर नहीं जाते थे। आज से लगभग 971 वर्ष पूर्व उस समय इतिहास का उल्लेखनीय क्षण था जब खेटकमंडल" के अधिकतर स्त्री- पुरुषों, बच्चों ने बैलगाड़ियों, घोड़ों आदि पर अपनी प्यारी मातृभूमि से दक्षिण के चोल एवं पांड्य देश के लिये प्रस्थान किया था । चोल और पांड्य राजाओं के राज्य में ब्राम्हणों का बहुत सम्माजनक स्थान था। ये खेड़ावाल ब्राम्हण परिवार आंध्रप्रदेश, तमिलनाडू में यत्र-तत्र बस गये । ताम्रपर्णी के तीर से वे कावेरी जलग्रहण क्षेत्र तक फैल गये। हैदराबाद, चीकाकोल, श्री रंगग्रहण, त्रिचिनापल्ली, तन्जौर, तिनवली, डिंडीगल, मदुरा तथा अन्य स्थानों पर ये ब्राम्हण परिवार बस गये। कितना सुखद आश्चर्य है कि 971 वर्ष व्यतीत हो जाने पर भी अनेक खेड़ावाल ब्राम्हण परिवार अपनी भाषा, परिवेश एवं संस्कृति को बरकरार रखते हुए दक्षिण भारत के इन स्थानों में रहकर उन्नति के पथ पर अग्रसर हैं। उत्तर के सजातीय खेटक बंधु उन्हें अपनी शुभकामनायें प्रेषित करते हैं।

भारत पर विदेशी आक्रमणकारियों के हमले जारी रहे । मुहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराकर भारत में मुस्लिम राज्य की नींव डाली। कुतुबद्दीन ऐबक ने सोमनाथ पर पुनः हमला किया। खिलजीवंश के सुल्तान ने भी गुजरात को रौंदा, खेटक तथा औदीच्य ब्राह्मण अपने घर छोड़कर भागते रहे । बहुत सारे नागर ब्राम्हणों को जबरन मुसलमान बनाया गया। गुजरात के सुल्तानों ने अपने नाम पर महमदाबाद तथा अहमदाबाद बसाये थे। फिर भी जो खेटक ब्राह्मण अपना धर्म बचाकर उमरेठ, आनंद, नडियाद, खेड़ा के भीतरी देहाती अंचलों में बच गये थे। उनके यज्ञादि कर्म बंद हो गये परन्तु 'पाट' ' के शेलट जी के नेतृत्व में उन्होंने संगठित होकर रहना शुरु किया। कहते हैं कि ये खेटक ब्राह्मण युद्ध विद्या में निपुण होकर सैनिक किलेबंदी कर अपनी रक्षा करते थे। शेलट जी किलेदार थे। उन्होंने अपनी बुद्धि का प्रयोग व्यापार में किया तथा माणिक्य मोती हीरे जवाहरात का क्रय-विक्रय कर कुशल जौहरी बन कर रहने लगे।

आध्यात्म तथा आत्मज्ञान के पथ पर बढ़ते हुए दक्षिण में बसे हुए खेटक ब्राह्मणों ने सांसारिक व्यवहार में भी कुशलता प्रदर्शित की। वे अत्यंत धनवान, सम्पन्न, व्यापार और व्यवहार में कुशल होने के साथ ही साथ महान ज्योतिषाचार्य, भविष्यदृष्टा, यज्ञ कर्म करने वाले योगाभ्यासी, योग से प्राप्त सिद्धियों एवं चमत्कारों के स्वामी थे। आध्यात्म पक्ष एवं सांसारिक पक्ष दोनों में एक साथ दक्षता हासिल करने का इतिहास में यह अनूठा ही उदाहरण है। राजदरबार में उन्हें सम्मानजनक स्थान प्राप्त था। सामान्य जनता उनके वैभव, यज्ञ कर्म तथा योग से चमत्कृत थी । इतिहास में चोल राजाओं के राज्य में " कुछ ब्राह्मणों के अत्यंत संपन्न होने तथा राजदरबार में सम्मानजनक स्थान पाने का उल्लेख मिलता हैं।

गुजरात में स्थिति सामान्य होने पर खेटक ब्राम्हण कुलदेवी के दर्शनार्थ दक्षिण से खेड ब्रम्ह में आते जाते रहते थे । यही वह समय था जब बाह्य खेटक ब्राह्मणों और भीतरी खेटक ब्राम्हणों में विभाजन हुआ। इसका वास्तविक सन् या संवत का तो पता नहीं चलता परन्तु ऐतिहासिक घटनाक्रम से अनुमान अवश्य लगाया जा सकता है। काबुल के शासक बाबर ने सुल्तान इब्राहिम लोदी को सन् 1526 में पानीपत के युद्ध में हरा दिया। सुल्तानों का अंत हो गया। गुजरात, मालवा, मेवाड़, मारवाड़ आदि में नये स्वतंत्र राज्यों का उदय हुआ। राजस्थान के महाराजा जयसिंह के समकालीन विद्वान शास्त्रवेत्ता पंडित हरिकृष्ण वेंकटराम ने अपने ग्रंथ "ब्राह्मणोंत्पत्ति मार्तण्ड' में खेटक मंडल में राजा वेणुवक्ष के राज्य "इल्वदुर्ग" अथवा ईडर का वर्णन किया है इस ग्रंथ के किसी श्लोक से समय या संवत् का पता नहीं चलता ।

किसी समय जब ये श्रेष्ठ खेटक ब्राह्मण मां कुलदेवी श्री क्षीर अंबा (महालक्ष्मी जी) तथा भगवान ब्रम्हाजी के दर्शनार्थ ईडर राज्य में हिरण्या नदी के तट पर आये तो नाविकों ने पारिश्रमिक लिये बिना इन्हें नदी पार कराने से मना कर दिया। अपने अपूर्व योगबल से जलदेवता की मर्यादा को रखते हुए वे नदी के जल पर अपने उत्तरीय वस्त्र बिछाकर उस पार पहुँच गये। इस आश्चर्य को नाविकों ने तथा अन्य लोगों ने देखा । खेटक ब्राम्हण स्नान ध्यान पूजा कर्म करके तथा अम्बिकादेवी का दर्शन एवं ब्रम्हाजी की पूजा करके उस नदी के इस पार चले आये। ईडर नरेश तक यह आश्चर्यजनक समाचार पहुँच चुका था। राजा ने उन्हें सम्मान देकर राजदरबार में बुलाया। रानी लीलावती ने संतानहीन होने की बात बताई। राजा ने पुत्रेष्टि यज्ञ करने का अनुरोध किया। ब्राम्हणों ने यज्ञ का विधि विधान, वत्स सहित स्वर्ण धेनु तथा सुवर्ण दान आदि विधान बताया। यज्ञ पूर्ण होने पर राजा ने दान स्वीकार करने के लिये कहा। खेटक ब्राम्हणों के लिये भिक्षा तथा दान प्रारंभ से ही वर्जित था। 1400 ब्राम्हणों ने नेता जेष्ठ खेटक ने दान लेना स्वीकार किया। 250 ब्राम्हणों के नेता छोटे भाई ने दान लेने से मना कर दिया। राजा ने समझा कि दान ग्रहण नहीं करने वाले ये ब्राम्हण आखिर किले से भागकर कहाँ जायेंगे। उसके आदेश से किले के समस्त द्वार बन्द कर दिये गये। यह देखकर छोटे भाई के नेतृत्व में वे 250 साहसी ब्राम्हण अपने धर्म की रक्षा हेतु बाज की तरह झपट कर किले की दीवार पर आये और जल्दी से कूदकर इल्वदुर्ग से बाहर आ गये अतः राजा प्रजा ने उन्हें "वाह्य खेटकों" के रूप में सम्मानित कर उनकी प्रशंसा की। राजा वेणुवत्स, प्राण गंवाने का साहस करने वाले परंतु अपनी धर्म निष्ठा न त्यागने वाले उन सर्व वेदार्थवद्" वाह्यखेटक से अत्यंत प्रभावित हुआ तथा वे वाह्य खेटक 24 गांवों में बस गये। दान स्वीकार करने वाली तथा इल्दुर्ग के भीतर निवास करने वाले "भीतरी खेटक" कहलाये। समय के प्रवाह के अनुसार धीरे-धीरे वाह्य खेटक उमरेठ, अहमदाबाद, बम्बई, सोजत्रा, नडियाद, पेठलाद, सुणाव, नरसंडा, मोहण, मेहलाव आदि में बस गये। मूल रूप में वाह्य खेड़ावालों की सतंति का विकास स्वानामधन्य छोटे भाई तथा उनके साथ वाले 250 ब्राम्हणों से हुआ जो इल्वदुर्ग की दीवाल लांघकर बाहर आये। इन बाह्य खेटकों में 24 गोत्र वाले ब्राह्मण थे यथा शांण्डिल्य, कपिल, उपमन्यु, चित्रानस, जातुकर्ण, भारद्वाज, उपनस, वत्स, गौतम, सामानस, लंबुकर्ण, कश्यप, कौण्डिल्य, गार्ग, मृगदल, लौकानस, आंगिरस, कृष्णात्रेय, शजानस, पूर्णस, बर्हिदस, विल्बस एवं लातपनस | कार्यविशेष, अथवा स्थान के सन्दर्भ में इन खेटक ब्राम्हणों में विभिन्न अटक (सरनेम) प्रयुक्त होने लगे यथा मेहता, धगट, शेलट जोशी, व्यास, शुक्ल, पंड्या, भट्ट, दवे, ठाकर, त्रिवेदी, डणायक, ध्यानी आदि । गुजरात देश में धर्म कर्म एवं व्यापार में संलग्न वाह्य खेड़ावाल उन्नति के पथ पर अग्रसर थे।

भक्त शिरोमणि मीराबाई के गुजराती-राजस्थानी भाषा मिश्रित गीतों भजनों ने एवं संत शिरोमणि भक्त तुलसीदास रचित राम चरित्र मानस के दोहों चौपाईयों ने हिन्दू जनता में नये प्राण फूंककर नवशक्ति का संचार कर दिया था। लोग भक्तिभाव से भर उठे थे। गुजरात के लोग भी काशी अयोध्या की तीर्थयात्राओं पर प्रयाण करते थे। मुगल साम्राज्य खिसक रहा था एवं हिन्दू शक्ति उभर रही थी। बुन्देलखण्ड में वीर छत्रसाल मुसलमानों से सत्ता संघर्ष में विजय पथ पर अग्रसर हो रहे थे।

ऐसे ही समय में कच्छ गुजरात के महान संत प्राणनाथ जी महाराज 1683 में बुंदेलखण्ड की भूमि पर पधारे। बुन्देला वीर छत्रसाल की जंगल में उनसे भेंट हुई। संत की कृपादृष्टि बरसी । पन्ना धाम से महाराजा छत्रसाल का राजतिलक हुआ। अनुमान है कि इसी समय के आसपास गुजरात के एक सामंत योद्धा व्याघ्रदेव महाराज रीवां क्षेत्र में आये एवं उन्होंने वहां अपना राज्य सीमित कर बुंदेलखण्ड क्षेत्र बसाया। मध्यप्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह जी ने दमोह में स्व. श्री शंकर नाथ धगट के निवास स्थान पर आयोजित स्थानीय खेड़ावाल गुजराती समाज की सभा में बघेल क्षत्रियों का गुजरात से आना प्रतिपादित किया था।

श्री डाकोरजी धाम के पास ही उमरेठ आज भी एक प्रमुख कस्बा है। उमरेठ के आसपास अन्य गांव भी हैं जिनमें ग्राम पोर एवं ग्राम थामण भी जाना जाता है। ईस्वी 1684 धामण निवासी 20 वर्षीय श्री गंगादत्त माहेश्वर दवे एवं उनके मामा श्री हरिप्रसाद पुरषोत्तम दवे काशी क्षेत्र की तीर्थयात्रा पर जाते समय विश्राम हेतु पन्ना के पास रुके। संत प्रवर प्राणनाथ जी की उन खेटक ब्राम्हणों पर भी कृपा दृष्टि हो गई। पन्ना क्षेत्र में निर्दिष्ट स्थान पर उन्हें हीरें प्राप्त हुए। मां महालक्ष्मी प्रसन्न हो गई। गुजरात से इस विशाल कारोबार एवं धनसंपदा को सम्हालने के लिए सैकड़ों परिवार पन्ना आ गये। पन्ना के धाम मोहल्ले में गुजराती पंडितों का नगर बस गया। सभी धनवान हो गये। काशी में बसे हुए बाह्य खेड़ावाल एवं दक्षिण के सजातीय बंधुओं के माध्यम से उत्तर एवं दक्षिण भारत के तत्कालीन मुद्रा के करोड़ों रुपयों में राजा-महाराजाओं, नवाबों, सामंतों, सरदारों, रानियों, रजवाड़ों को हीरे जवाहरात बेचे गये। हीरों को हाथ की मशीन पर तराशने का काम पन्ना और काशी में होता था। जहां भारी संख्या में नड़िया लोग बस गये थे। बेचने के लिए सागर भी मुकाम बनाया था। दवेजी के यहां पन्ना नगर में सुबह, दोपहर, शाम घंटा बजने पर समस्त गुजराती पंडित परिवार एकत्रित होकर एक साथ भोजन करते थे। उल्लेखनीय है कि आज भी वाह्य खेड़ावाल पंडित भोजन में अत्यंत स्वाद पटु है तथा उनके व्यंजन बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं।

पन्ना के हीरों की चमक से आकृष्ट होकर एवं महाराजा छत्रसाल को वृद्ध जानकर मुगल सेनापति बंगश ने ईस्वी 1730 में हमला कर दिया। पेशवा बाजीराव ने पन्ना में प्रविष्ट होकर बंगश को करारी मात दी। छत्रसाल ने कृतज्ञतापूर्वक उन्हें अपना तीसरा पुत्र मान लिया। दो महान व्यक्तित्व दवे जी और पेशवा बाजीराव एक दूसरे से मिले। दवे जी का मराठों से लेनदेन होने लगा मराठा सेना गुजराती पंडितों की रक्षा करती थी । पन्ना राज्य से गुजराती पंडितों को "माफी दमाम सरकार” जमीन बख्शी गई जो 1947 तक बाकायदा सम्मानित की गई। मराठों ने दवे जी से लाखों रुपये तथा सिंधिया ने भी भारी मात्रा में रकमें उधार लीं। पानीपत के तृतीय युद्ध के लिये मराठों ने दवेजी से बहुत भारी मात्रा में पैसा उधार लिया। जैसे आकस्मिक रूप से गुजराती पंडितों के पास पैसा आया था, उतने ही आश्चर्यजनक रूप से उनका भंडार खाली होने की शुरूआत हो गई। महाराजा छत्रसाल के पश्चात् उनके ज्येष्ठ पुत्र पन्ना नरेश हृदयशाह तथा दूसरे पुत्र जगतराज ने हीरा खदानों की रायल्टी के रूप में दवे जी के अधिकांश धन की मांग रखी, जो देना संभव नहीं था । दवे जी यहां वहां भागते फिरे । सशस्त्र सैनिकों ने उन पर बंदूक चलायी, तो उन्होंने बाढ़ ग्रस्त केन नदी में कूदकर जान बचायी। मामा हरिप्रसाद से मतभेद हो जाने की वजह से अपने कृपापात्र खेटक परिवारों सहित पन्ना छोड़कर काशी चले गये । आखिर दवेजी को पन्ना नरेश हृदयशाह को आधी संपत्ति देकर समझौता करना पड़ा । अब तो पन्ना छोड़ देना ही गुजराती पंडितों को बुद्धिमानी प्रतीत हुआ। उन्हें सुरक्षित स्थान चाहिये था। हटा मराठा दीवान का मुख्यालय तथा सागर सिंधिया राज्य था तथा पन्ना से दूर भी था।

लक्ष्मीजी को चंचला कहा गया है। अब लक्ष्मी जी गुजराती पंडितों के पास से हटा सागर उन बानियों के पास, जिनके पूर्व प्रारब्ध में यह धन था जाने की तैयारी कर रहीं थी । तदानुसार खेटक पंडितों को तो धन लादकर वहां पहुंचना ही था | गंगादत्त जी दवे 27 ऊँटों के ऊपर हीरें लादकर सागर पहुंचे। कुछ परिवार काशी चले गये। हटा खेड़ावालों का मुख्य नगर बन गया। बंगश के हमले के पूर्व में ही बहुत सारे खेड़ावाल हटा आ चुके थे। अब बाकी बचे हुए अधिकांश खेड़ावालों की 150 फर्म थी । हटा में गंगादत्त दवे के नाती दुर्गादत्त दवे हीरों की फर्म सम्हालते थे । सागर में एवं हटा में खेड़ावाल ब्राम्हणों ने अपने धन की सुरक्षा के लिये अपने घरों के विभिन्न हिस्सों में छिपा दिया । उस जमाने में घर की दीवार बहुत ज्यादा मोटी तथा बल्लियाँ भी बहुत भारी और मोटी होती थीं। आश्चर्य है कि बाप से बेटे को यह माया रहस्य नहीं मिल पाया और अकूत धन सुवर्ण और हीरों से लदे हुए वे घर रहस्मय ढंग से स्थानीय बनियों को बिकते गये । आज ईस्वी सन् 1997 में भी सागर, दमोह, हटा में स्थानीय जनता (आदेश) के लोग खेड़ावाल ब्राम्हणों के पुराने मकान खरीदने के लिये अत्यंत आतुर रहते हैं कि खेड़ावाल का मकान है तो हीरा सोना तो अवश्य ही मिलेगा। किन्तु अभी भी खेड़ावाल पंडितों का मुख्य सुवर्ण एवं रतन भंडार अज्ञात ही हैं। सागर में अभी भी दवेजी के धन की तलाश में लोग कुदाली फावड़े लिये तैयार ही रहते हैं। यही हाल हटा एवं पन्ना का है। पन्ना की वसुन्धरा तो अभी भी हीरे उगलती चली जा रही है।

भारत सरकार की संस्था एन. एम. डी. सी. यंत्रीकृत खदान संचालित कर रही है। इसको तो प्रत्यक्ष खड़े होकर स्वयं अपनी आंख से कनवेयर बेल्ट पर जाते हुए हीरें तथा महिलाओं द्वारा चलनी से छाने जा रहे कंकड़ों में से हीरें मिलते ही ऊँची आवाज में "हीरा हीरा" चिल्लाते देखकर ही यह अनुभूति होती है कि किसी जमाने में गुजरात से आये हुए ब्राम्हणों की हथेलियों में सहज रूप में प्राप्त बड़े-बड़े हीरें कैसे चमके होंगे। उस जमाने के नब्बे हजार रुपये अर्थात् आज की प्रचलित मुद्रा में कम से कम दस लाख रुपये में देवकृष्ण दुर्गादत्त दवे ने गुजरात मराठा शासक महाराजा गायकवाड़ को सिर्फ एक हीरा बेचा था। वह वास्तव में बड़ा नग होगा। अब उतने बड़े हीरें पन्ना खदान से वर्षों में कभी कभार ही मिल पाते हैं। हटा और रहली क्षेत्र में करीब पूरे तहसील के भू-भाग खेड़ावालों ने अपने अधिकृत कर लिये थे। रहली, खिरिया, करौदा, नरयावली, बीना, भानगढ़, खिमलासा, आदि में भट्ट, दवे, शेलट जी की जमीनें थी। भैंसा, तिवरैया, भिंडारी, तालगांव, कंजरा, कुंअरपुर, झामर, हिनौता, मुराछ बिन्ती, स्नेह, रसीलपुर, फतेहपुर, कनकतला, बिजवार आदि में खेड़ावालों की जमींदारी मालगुजारी थी। बंसी सागर मेहता जी की हवेली अभी भी है जहां सिक्के बोरियों के वजन के हिसाब से गिने जाते थे। हटा में श्री गौरीशंकर जी मंदिर की जमीन दवे जी ने दान में दी थी। मंदिर निर्माण में भी सहयोग दिया। मंदिर के पीछे का विस्तृत क्षेत्र अभी भी शोध एवं खोज का विषय हैं। आश्चर्य का विषय है कि इतिहास, समाजशास्त्र या मानवशास्त्र के किसी गुजराती या अन्य शिक्षार्थी ने खेटक गुजराती ब्राम्हणों के उत्थान, धन-संपदा, वैभव प्राप्ति, बड़े-बड़े राजाओं- महाराजों, पेशवाओं द्वारा खेड़ावालों से धन याचना तथा उतने ही आकस्मिक रूप से सारे मकान बिक जाने एवं धन संपदा तिरोहित हो जाने के अत्यंत रुचिपूर्ण एवं रहस्मय विषय को अपने शोध प्रबन्ध का विषय नहीं बनाया ।

सन् 1837 के करीब अंग्रेज शासन में दमोह जिला बना । उसके बहुत पूर्व ही स्व. विश्वदत्त धगट जी दमोह आ चुके थें। जिला बनने पर पूरा धगट मोहल्ला तथा अन्य खेटक परिवार बस गये। उस समय दमोह के खेड़ावाल ब्राम्हण, मारवाड़ी सेठों तथा महाराष्ट्रीयन ब्राम्हणों से दमोह की रौनक थी। अनेक खेड़ावाल परिवार दमोह, हटा से जबलपुर तथा अन्यत्र चले गये। हीरों का व्यापार समाप्त हो चुका था परंतु दक्षिण के सजातीय बन्धु हीरे मोती, माणिक्य का ही व्यापार कर रहे थे। कहते है कि भगवान श्री तिरुपति बालाजी के मंदिर में दवे जी लोग अभी भी ट्रस्टी हैं। मध्यप्रदेश के खेड़ावाल पहले सोना- चांदी का व्यापार करते रहे तथा खेती किसानी तो अभी भी कई परिवार कर रहे हैं। बाद में जैसे जैसे शिक्षा का प्रसार होता गया वे शिक्षित होकर अपनी यश गाथाओं के पद चिन्ह छोड़ते हुए समाज तथा देश के विकास में तत्पर हैं। कितने गौरव और सुख की बात है कि अपनी मातृभूमि गुजरात को छोड़े हुए लगभग एक हजार वर्ष से अधिक पूरे होने को है फिर भी इन यशस्वी बाह्य खेड़ावाल गुजराती ब्राम्हणों ने अपनी मातृभाषा गुजराती तथा अपने धर्म, कर्म, खान-पान संस्कृति को बनाये रखा है। सबसे बड़ी बात यह है कि वे समय के थपेड़ों से जन सामान्य में विलीन हो जाने के बजाय अभी भी अपनी विशिष्ट अलग पहिचान बनाये हुए हैं और गर्व से अपनी ग्रीवा ऊँची उठाकर चलते हैं।

खेटक ब्राम्हणों की वर्तमान संततियों ने भारत के अधिकांश प्रदेशों के अतिरिक्त समुद्रपारीय देशों यथा संयुक्त राज्य अमेरिका, कैनेडा, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस तथा अन्य अनेक देशों में अपनी यशोगाथा, कर्त्तव्यनिष्ठता, संस्कृति एवं सफलता का परचम फहराया हैं।

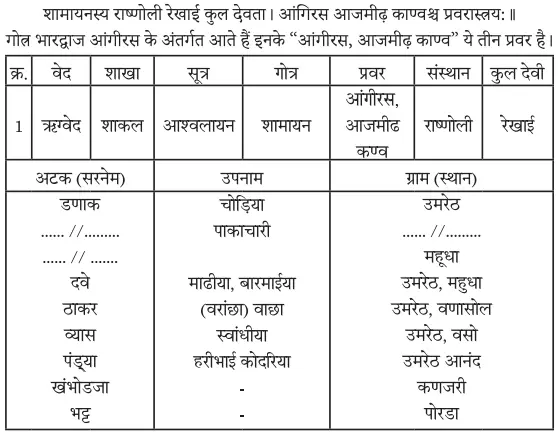

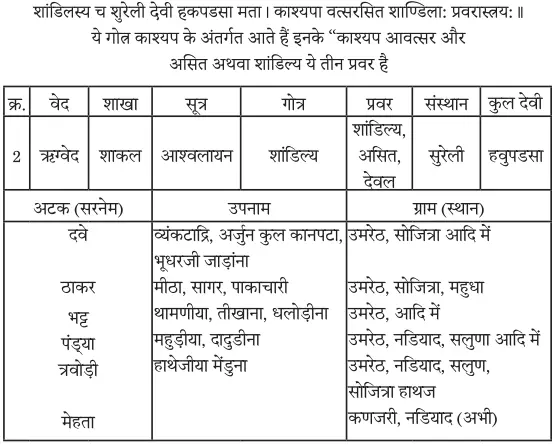

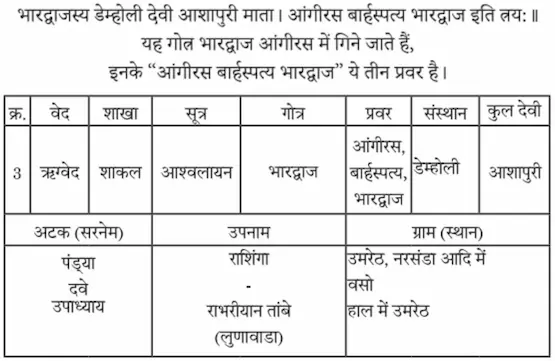

वेद, शाखा, सूत्र, गोत्र, प्रवर, संस्थान, कुलदेवियों उनसे संबंधित अटक / सरनेम / नाम तथा उनकी तात्कालीन बसाहट - रहवास का स्थान आदि की जानकारी

गुर्जर विषये रम्यं ब्रह्म खेटक संज्ञकय ।

पुरमस्ति महद्विव्यं दक्षिणे चार्बुदाचलात ।।

_________

कृते ब्रह्मपुरंनाम त्रेतायां त्र्यंबकं तथा ।

तदेववद्वापरेख्यातं कलौवैब्रह्मखेटकम् ।।

(ब्राह्मणोत्पत्ति मार्तण्ड )

1.

2.

3.

4.

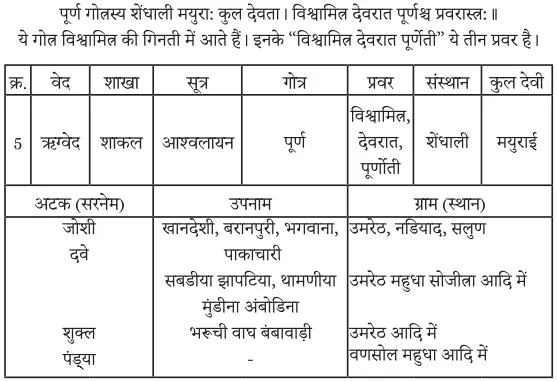

5.

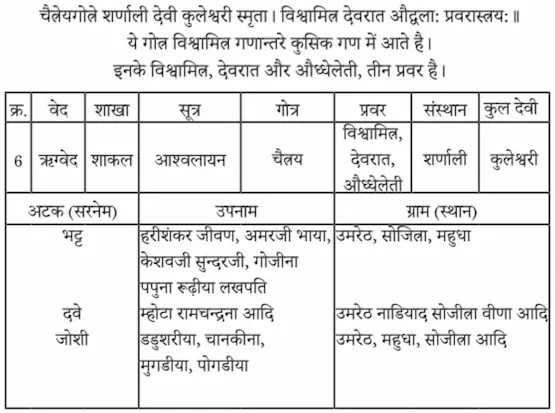

6.

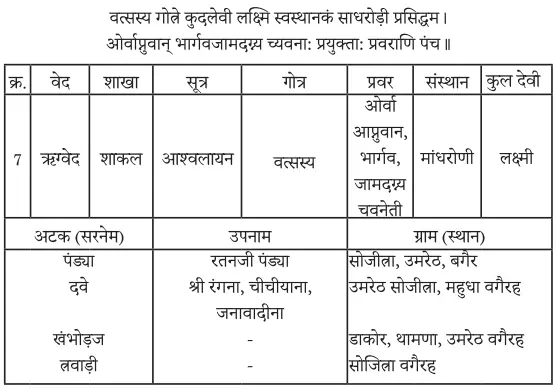

7.

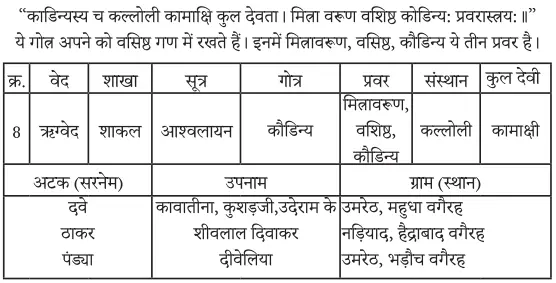

8.

9.

“मुग्दल्स्य च मूयेली, धर्माई कुलदेवता । आंगीरस पुरूमुग्दलेती प्रवरास्त्रयः॥” ये गोत्र की कोई जानकारी नहीं है। यदि किसी को जानकारी हो तो कृपया बतायें।

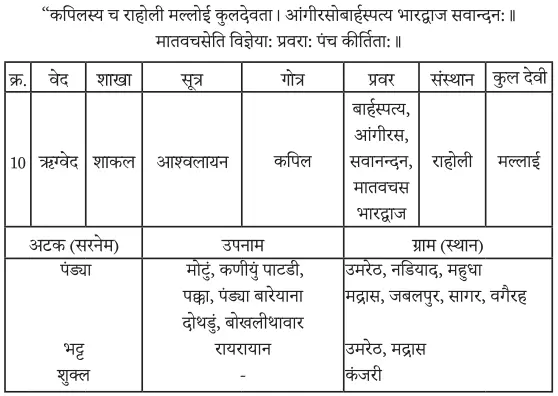

10.

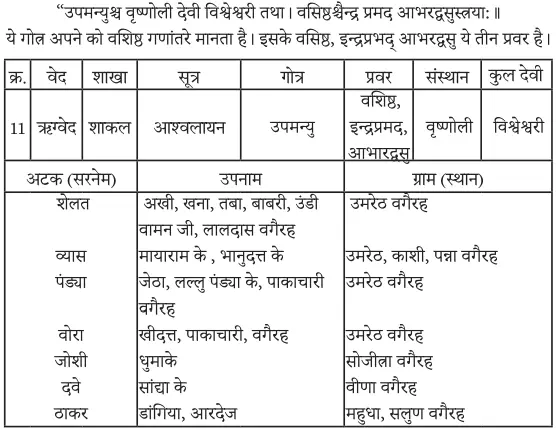

11.

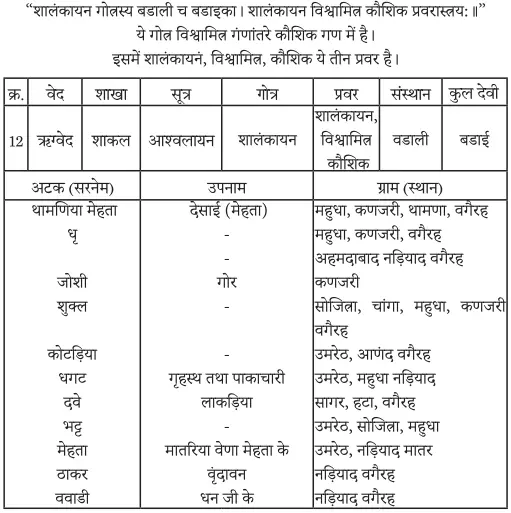

12.

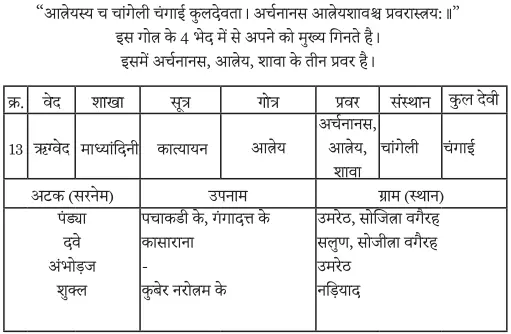

13.

14.

“कृष्णात्रेयस्य काछोली कामायी कुलदेवता । अर्चनानस आत्रेयशावाश्च प्रवरास्त्रयाः ॥” यह गोत्र आत्रेय के अंतर्गत है । इसमें “अर्चनानस, आत्रेय और शावा” तीन प्रवर है। इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। यदि किसी को मालूम हो तो कृपया लिखे।

15.

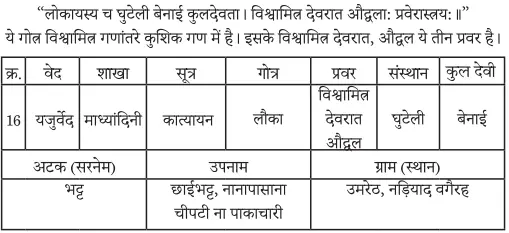

16.

“र्जीहिनस्य च लाहोली रेवाई कुलदेवता । भार्गवौर्वाजामदग्न्यः प्रवराश्च त्रयः स्मृताः ॥” ये गोत्र भृगु गणांतर में वत्स गण में है इसके “भार्गव और्वा, जमदग्नि" ये तीन प्रवर हैं। इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। यदि किसी को मालूम हो तो कृपया लिखें।

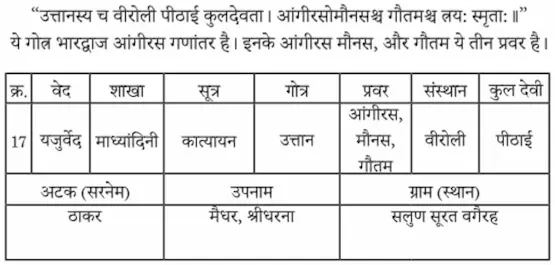

17.

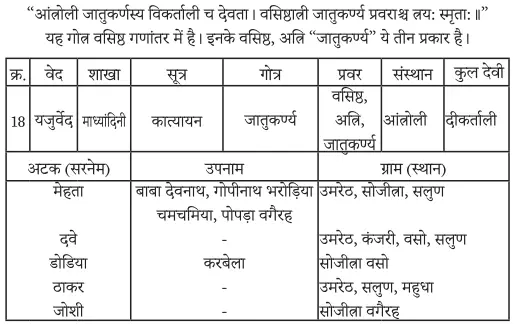

18.

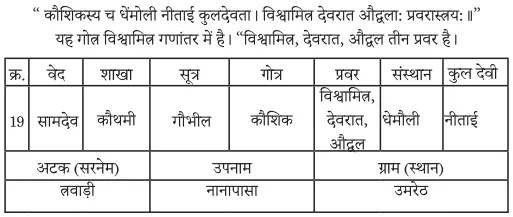

19.

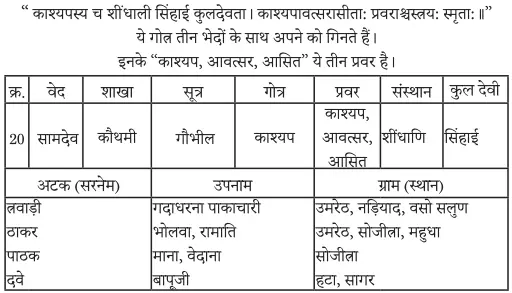

20.

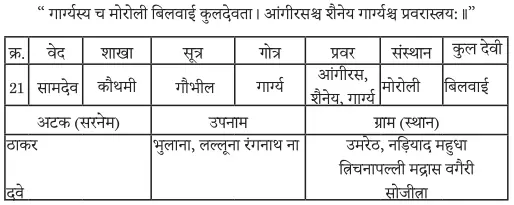

21.

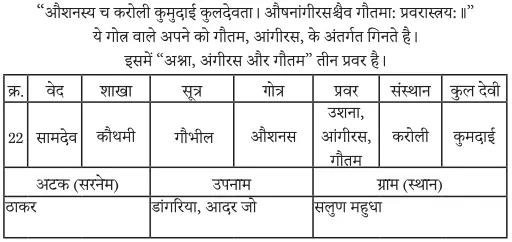

22.

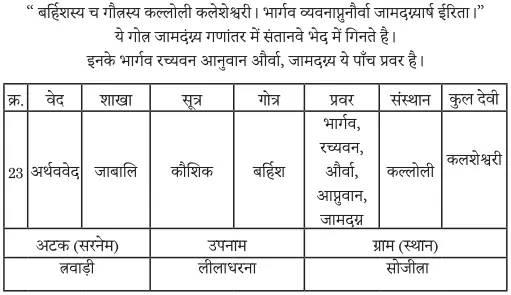

23.

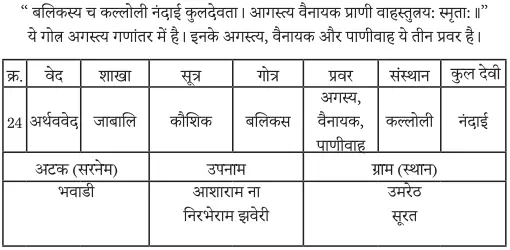

24.

शोध प्रबंध में रुचि रखने वाले विद्यार्थी इस ओर ध्यान दें - संपादक

मध्य क्षेत्रीय गुजराती बाज खेड़ावाल समाज, मुख्यालय- जबलपुर द्वारा वर्ष 2002 में प्रकाशित समन्वय' स्मारिका से उद्धृत व संपादित कर पुनः प्रकाशन